陶朱公传人猗顿是何人

陶朱公传人猗顿是何人

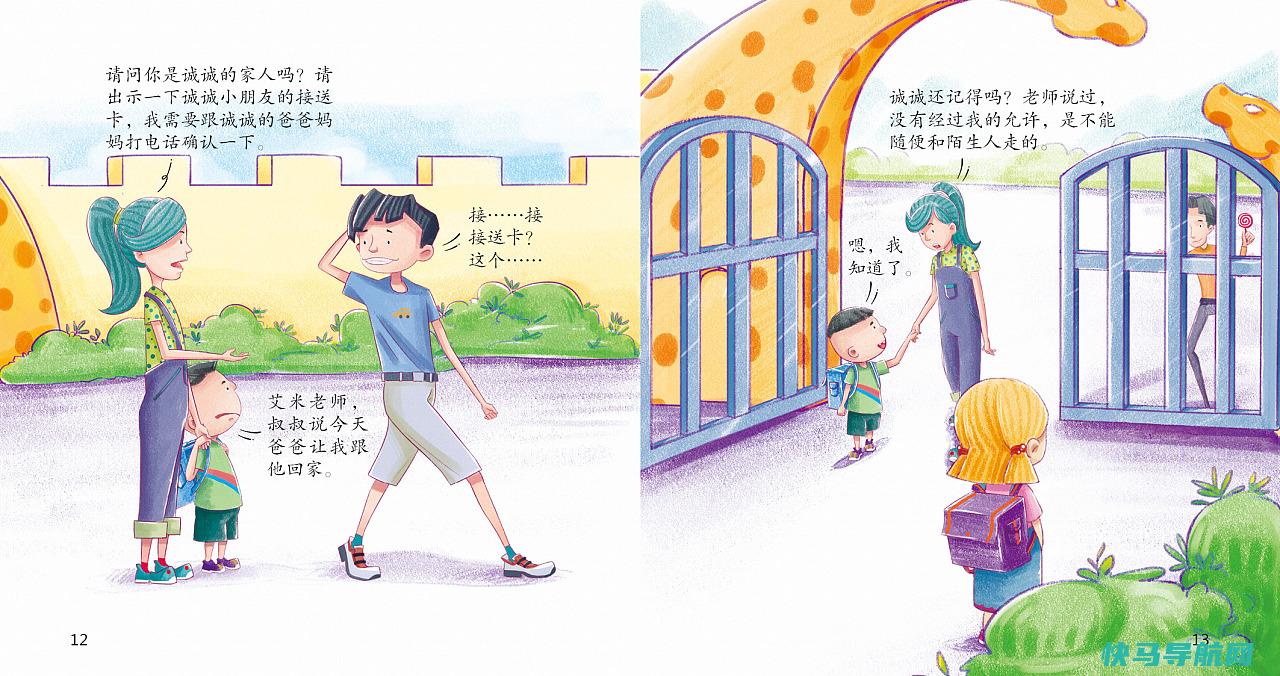

贾谊《过秦论上》(原文 翻译)中有句云:“陈涉,……才能不及中人,非有仲尼、墨翟之贤,陶朱、猗顿之富。”所举四人,有三人都是非常熟的,惟独猗顿是何人呢?

《孔丛子陈士义》篇,“猗顿,鲁之穷士也,耕则常饥,桑则常寒,闻陶朱公富,往而问术焉,朱公告之,曰子欲速富,当畜五牸,於是乃适西河,大畜牛羊於猗氏之南,十年之间,其滋息不可计,赀拟王公,驰名天下,以兴富於猗氏,故曰猗顿。”这里给出了猗顿的一些基本信息。他是鲁国人,与范蠡同时或稍后,为春秋末期人。他原来是个农民,因无法维持日常生活,向陶朱公问计,投身畜牧业,终至大富。

但这种说法未得到司马迁的认同,《史记·货殖列传》中有另外的记载:“猗顿用盬盐起。而邯郸郭纵以铁冶成业,与王者埒富。”在司马迁的材料中猗顿是靠盐业,而非牲畜发家的。不过,距离猗氏的解州就有盐池,是古代有名的盐产地,司马迁此说倒也非虚。

猗顿的职业疑云仍在蔓延,《淮南子氾论训》中又给了猗顿一种新职业的可能。“故剑工惑剑之似莫邪者,唯欧冶能名其种;玉工眩玉之似碧卢者,唯猗顿不失其情;暗主乱于奸臣、小人之疑君子者,唯圣人能见微以知明。”

萧绎的《金楼子》卷四中也有类似记载,“碧庐似玉,猗顿别之;白骨似牙,离娄别之。”如同欧冶是铸剑的高手一样,猗顿仿佛也是玉制品的著名匠人。但单纯的匠人依靠手艺作到富可敌国的可能性不是很大,此猗顿也许非彼猗顿。——当然还有一种解释,玉器也可能是猗顿的爱好,并达到精通的程度。毕竟他只是一个非常有钱的富商,没有涉足政界,有的是时间和闲心。

猗顿除了勤劳致富外还有一个美德——孝,见于扬雄《法言·学行》篇,“或曰:‘猗顿之富以为孝,不亦至乎?颜其馁矣。’”

不过这条记录很容易引起误会,因为《艺文类聚》卷八十八引《广州先贤传》也有一条类似的记载:“猗顿至孝,母丧,猗独立坟,历年乃成,居丧逾制,种松柏成行。”

按,《水经注》卷六,“涑水又西,迳猗氏县故城北。《春秋·文公七年》,晋败秦于令狐,至于刳首,先蔑奔秦,士会从之。阚骃曰:令狐即猗氏也。刳首在西三十里。县南对泽,即猗顿之故居也。”《太平御览》卷一百六十三引《郡国志》曰:“猗氏县,猗顿所居之地。猗顿,鲁穷士也,问术於陶朱公,公教之蓄五牸,遂富。汉因之名县。”猗顿的家乡为今山东的鲁国,主要活动地为猗氏县,即今山西临猗县猗氏镇。这些地方都没有曾被称作“广州”过,他的事迹怎么会出现在《广州先贤传》呢?

再查历代对《广州先贤传》的记录,仅在新、旧《唐书》里有。《旧唐书》(卷四六)云七卷,作者陆胤。《书》(卷五八)云作者刘芳,也是七卷。陆胤在《三国志》卷六一有传,(正始九年戊辰,公元二四八年)“吴交趾、九真夷贼攻没城邑,交部骚动。吴主以衡阳督军都尉陆胤为交州刺史、安南校尉。胤入境,喻以恩信,降者五万馀家,州境复清。”《晋书·地理志下》“吴黄武五年(公元二二七年),割南海、苍梧、郁林三郡立广州,交趾、日南、九真、合浦四郡为交州。”陆胤是吴国人,且在广州附近做过地方官,留心地方掌故,写了本地方志完全有可能,但他绝不可能会记录到远在千里之外的山东、山西人的事迹。(更何况这些地方还是属于敌国——曹魏的管辖下)

刘芳为北魏徐州人,《魏书》卷五十五有传。他也是生活在南北分裂的时代,作为北方国家的臣民,没有到南方城市的机会。不过北魏治下也有一个广州,治所在鲁阳,即今河南的平顶山市鲁山县。魏高祖征伐宛邓时,刘芳曾以辅国将军从征,也许对此地有一定的了解,留下这部著作。

这两本书早已遗失,仅在某些类书中还残留些断章残篇。阅读之后觉得记录的还都是南方地区如苍梧、交趾、增城、南海、番禺等地的人物,即陆胤的《广州先贤传》。刘芳的看来是没有孑遗了。

阅读中又发现两条类似的记载。

《太平御览》卷921引《广州先贤传》曰:“顿琦,字孝异,苍梧人,至孝。母丧,琦独身立坟,历年乃成。居丧逾制,感物通灵。白鸠栖息庐侧,见人辄去,见琦而留。”

《太平御览》卷953引《广州先贤传》曰:“顾琦至孝。母丧,琦独立坟,历年乃就。居丧逾制,种松柏成行。”

两条记载应该是同一个人,“顿”字应该是“顾”字的讹误。在后人的传抄中不知怎么回事,又与前秦的那个富翁混淆一起了。

另外,古籍中记人时,第一次出现时要写全部的姓名,以后的行文中只写名就可以了,但没有只写姓的。因此《艺文类聚》引用的片段中,第一次出现了猗顿的全名,第二次仅出现了姓氏,完全不符古文的写作习惯,也从侧面证明引用有错误。

关于猗顿的其他记录暂时没有了。

如同黔娄作了穷人的统称,后世诗文中也将猗顿作了富人的代名词。唐章孝标《上浙东元相》诗,

“婺女星边喜气频,越王台上坐诗人。

雪晴山水勾留客,风暖旌旗计会春。

黎庶已同猗顿富,烟花却为相公贫。

何言禹迹无人继,万顷湖田又斩新。”

陆龟蒙《读襄阳耆旧传,因作诗五百言寄皮袭美》,“乃于文学中,十倍猗顿富。”清严允肇《哀淮人》,“财赋一以空,猗顿皆黔娄。”郁植《悲歌》,“啧啧猗顿独何人,却笑黔娄徒自苦。”

陶顿的意思是什么

在春秋末年,有一位著名的巨富,被称为陶朱公,他的真名是范蠡。 他不仅是一位成功的商人,也是一位政治家和战略家,他的智慧和胆识在中国历史上留下了深刻的印记。 范蠡的另一位著名同乡是猗顿,两人因为各自的财富和智慧而被并称为陶朱公和猗顿。 猗顿出身贫寒,但他通过自己的努力和智慧,最终成为了一位富可敌国的大商人。 他与范蠡一样,都是在那个动荡的时代中脱颖而出的杰出人物。 明末清初的剧作家陈与郊在其著作《袁氏义犬》第五出中提到,“国势倾,皋夔难济;家缘坠,陶顿难回。 ”这句话形象地描绘了在国家危难之际,即使是皋陶和夔这样贤能的大臣也无法挽救局面,而在个人家庭遭遇不幸时,陶朱公和猗顿的财富与智慧也无法挽回败局。 这里的“陶顿”实际上指的是范蠡和猗顿,他们虽然富甲一方,但在某些特定情况下,也无能为力。 陶朱公和猗顿的故事不仅反映了古代中国商人的智慧和勇气,也展示了他们在那个时代所面临的挑战和机遇。 他们的故事激励着后人追求财富的同时,也不忘保持内心的谦逊和对社会的责任感。 在历史的长河中,陶朱公和猗顿的名字与他们的智慧和财富一起被铭记,成为后世追寻商业成功和人生智慧的典范。

陶猗的意思是什么

在古代,陶朱公(范蠡)与猗顿并称为富商代表,他们的成功不仅在于商业智慧,更在于对财富的管理和运用。 陶朱公是中国历史上著名的政治家、军事家和商人,他善于理财,通过多种商业活动积累了大量财富,被誉为“陶朱公”。 而猗顿则以采矿业起家,后来成为富甲一方的大富豪。 后世将陶朱公与猗顿并称,泛指那些拥有巨额财富的人。 这种称谓不仅体现了他们个人的经济成就,也反映了当时社会对财富的崇拜和追求。 在中国古代,财富被视为权力和地位的象征,拥有大量财富的人往往能够获得更高的社会地位。 晋代的葛洪在其著作《抱朴子·擢才》中提到,拥有珍贵之物和巨大力量的人,非陶朱公与猗顿之流不能取得。 这里的“结绿”和“玄黎”象征珍贵之物,“千钧”代表巨大力量,“贲获”则是勇猛有力之人。 这表明陶朱公与猗顿不仅在财富方面达到巅峰,还具备非凡的能力。 明代方孝孺在其《寿善堂记》中进一步阐述了财富与寿命之间的关系,他认为人的寿命由天注定,即便有陶朱公和赵孟这样的财富与地位,也无法延长寿命。 这说明财富并不能改变自然规律。 清代杨绳武在《六朝论》中指出,即使是那些低级品相和细小材质,即使有陶朱公那样的财富,也不敢妄图跻身于当时的名流之中。 这表明财富虽然重要,但个人品格和才能同样不可或缺。

猗顿的人物简介

猗顿,山西省临猗县人。 战国时大工商业者。 原是春秋时代的鲁国的贫寒书生。 他在生计艰难时,听到范蠡弃官经商很快致富的消息,于是,“往而问术”。 范蠡告诉他:“子欲速富,当畜五(母畜)。 猗顿千里迢迢来到西河(今晋南一带),定居于猗氏王寮,大畜牛羊,后又兼营盐业,十年之间,成为与陶公齐名的巨富。 《史记集解》引《孔丛子》说:猗顿原籍鲁国,是一个穷困潦倒的年轻人,“耕则常饥,桑则常寒”,饥寒交迫,艰难地生活着。 正当他为生活一筹莫展的时候,听说越王勾践的谋臣范蠡在助越灭吴,辅成霸业后,便弃官经商,将另一谋臣的富国之策用之于家,遂辗转至当时“天下之中”是定陶(今山东定陶),“治产积居,与时逐”,19年间获金巨万,遂成大富,因号陶朱公。 猗顿羡慕不已,试着前去请教。 陶朱公十分同情他,便授与秘方:“子欲速富,当畜五牸。 ”牸即母牛,泛指雌性牲畜。 陶朱公是根据猗顿当时十分贫寒,没有资本,无法经营其他行业,便让他先畜养少数牛羊,浙渐繁衍壮大,日久遂可致富。 这对于猗顿来说,确是一个切合实际的致富办法。 于是,猗顿按照陶朱公的指示,迁徙西河(今山西西南部地区),在猗氏(今山西临猗境)南部畜牧牛羊。 当时,这一带土壤潮湿,草原广阔,尤其是猗氏县南 20里处的对泽,为一片面铲很大的低洼地区,水草丰美,景色宜人,是畜牧的理想场所。 猗顿最初就在这里放牧<史载该地明清时尚存有猗顿宅和猗顿墓)。 由于猗顿辛勤经营,畜牧规模日渐扩大, “十年之间,其息不可计,赀拟王公,驰名天下。 ”因起家于猗氏,遂号猗顿。 致富后的猗顿为了表达对陶朱公的感恩之情,在今临猗县王寮村修建了陶朱公庙。 猗顿能以畜牧而富拟王公,其畜牧规模之大可以想见,他为当时晋南一带畜牧业的发展起了很大的推动作用。 同时,他以牛羊而致富的过程,也为他积累了一定的商业经验。 在经营畜牧的同时,猗顿已注意到位于猗氏之南的河东池盐,他在贩卖牛羊时,顺便用牲畜驮运一些池盐,连同牲畜一起卖掉。 在此过程中,认识到贩运池盐是一条获利更大的致富途径。 于是,他在靠畜牧积累了雄厚的资本后,便着意开发河东池盐,从事池盐生产和贸易,成为—个手工业者兼商人。 战国时代山林川泽之利的开发,虽然为官府控制,但官府不直接经营,而是用抽别十分之三的税的办法让“民”去经营,但这种“民”决不是一般的手工业者,而是一种有钱有势的豪民。 因为这种开发需要大量的投资,需要一定数量的劳动力,正如《盐铁论·禁耕》所说: “非豪民不能通其利”。 猗顿即属于豪民,因此才有力量去开发河东池盐,而直接生产者当是依附于他的贫民、雇工等。 雍正《敕修河东盐法志》卷一说:河东池盐为“池水浇晒之盐,可直(接)食用。 不须涑治,自成颗粒。 ”即将池水挠在地上,凤吹日晒后即可成为颗粒状食盐,不需要煮炼。 因此,《左传·成公六年》中称其为“国之宝”。 正因为河东池盐为天然之美丽,是取之不尽,用之不竭的财源,猗顿便不断扩大池盐的生产与销售规模,使他成为当时我国著名的大富豪。 据说,猗顿为了更加有效地经营池盐,加快贩运速度,还试行改变驴驮车运的落后的运输方式,欲以舟运,开凿了山西地区第一条人工运河。 据乾隆《临晋县志》卷六记载,这条运河从河东盐池起,通于五姓湖,又从五姓湖至蒲坂(今山西永济市)之孟明桥入黄河,遥遥百里左右(这基本是后魏时永丰渠的路线)。 只是因黄河泥沙淤塞渠口,未能使用。 关于猗顿开凿运河,目前尚未得到原始资料的佐证,我们只好存疑,这里仅从几个方面来分析其可能性,从客观需要方面讲,开凿这条运河,不仅是运输池盐的需要,也是保护池盐的需要,因为河东池盐最忌客水(外来之水)浸入,破坏池盐生产。 运渠可以引走客水,保护盐池。 此后永丰渠的开凿也是出于这个目的。 从地形上看,这—线地势平坦,无山石阻隔,工程难度不大。 从生产力水平考虑,当时铁制工具已广泛使用,大大增强了人们开发水利的能力,春秋时吴国开凿的邗沟、战国初期魏国邱地开凿的12条引漳水渠、魏惠王时开凿的鸿沟等足以证明猗顿时已有能力开凿那条运河。 从财力上讲,猗顿当时己成巨富,有力量兴修运渠。 当然,历史事实需要充分的资料说明,这个问题还有待于今后进一步探讨。 《尸子·治天下篇》说:“智之道,莫如因贤。 譬之相马而借伯乐也,相玉而借猗顿也,亦必不过矣。 ”《淮南子·氾论训》也说:“玉工眩玉之似碧卢(一种美玉)者,唯猗顿不失其情。 ”猗顿对珠宝有着相当高的鉴赏能力,以致可以与伯乐相马相提并沦。 由此可以推测,猗顿在经营池盐的同时,可能还兼以贩卖珠宝,并积累了相当丰富的经验。

xss平台 成人专升本张雪峰 专业技术水平评价 治疗痔疮最好的土方法 个人专业小结 成本会计实训题及答案 芩石利咽口服液说明书 空调出风口漏水是什么原因本文地址: http://g9c.q16k.com/article/eb7928c81e258f770118.html